一面锦旗,七个大字——“杨派第一巴图鲁”!

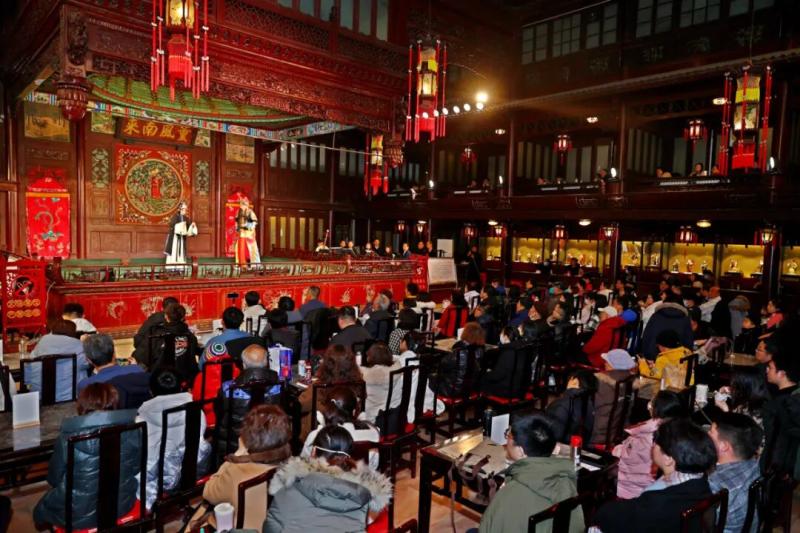

天津市青年京剧团演出名剧《捉放曹》。谢幕时,年轻观众向杨派老生名家张克送上这样的“应援礼”。

演出后,“求签名”的队伍排成长龙。年轻戏迷一边排队,一边交流演员的表情包和“二创”视频。

“90后”“00后”拉着行李箱来津追星、捧角儿,成了津门一道风景。

天津戏曲为何吸引越来越多的年轻人?

一座戏曲码头

天津南北通衢,自古就是八方汇聚的舞台。

位列“同光十三绝”的刘赶三,“京剧老生新三杰”之一的孙菊仙,评剧“四大名旦”、河北梆子“五杆大旗”……都是享誉全国的津门名角。今天,天津戏曲依然是“龙虎班”风范。

梨园界有云“北京学戏,天津唱红”。津门,是各地戏曲演员必须来“闯”的大码头。

程长庚、余三胜等京剧第一代人物,很早就来天津演出;梅兰芳、尚小云在广东会馆留下余音绕梁;马连良、周信芳不但来津演出,还投资了中国大戏院;“评剧创始人”成兆才、“秦腔大王”金刚钻、“豫剧皇后”陈素真、“晋剧须生大王”丁果仙等众多剧种名家,都在天津一展风华。

一颗颗南来北往的繁星,点亮了这里的戏曲之光。

一种开放胸怀

天津,开放包容。

很多剧种在这里繁荣兴盛:京剧在此吸纳大量新鲜血液,得以茁壮成长;评剧在此迎来改革,从小曲小调蜕变为全国大剧种;河北梆子在此扎根,衍生出津音津韵的“卫派梆子”;昆曲、越剧南花北移,在此生根开花;话剧由西方入津,通过天津南开新剧团与海河之子李叔同,迎来在中国本土化的破土萌发。

古今交融的厚重,中西合璧的气质,多元并蓄的胸怀,让这里成为戏曲福地。

一城“懂行”戏迷

外地观众说:“天津戏曲演出的氛围感,绝了!”“绝”就绝在这里的观众太懂行啦!

哪个节点能出彩,观众早就谙熟于心;唱好了,津味喝彩响彻全场;唱错了,观众“眼里揉不下沙子”;琴弦铿锵处,亦有献给琴师的满堂彩。演员返场演唱京剧《淮河营》,台下观众能一起“大合唱”。

在天津,街头巷尾尽是皮黄声韵,戏迷、票友比比皆是。公园里的吊嗓声穿透车水马龙,广场上的京胡声韵味悠扬,学校里把戏曲身段当广播体操……天津人爱戏曲不分男女老幼。

一种从容生活

人生即是一台大戏。

在快节奏的生活中,年轻人慢下来欣赏传统文化,正在成为一种潮流。

水袖轻舞蕴悲喜,皮黄漫唱诉山河。

年轻人爱戏曲“始于颜值,陷于才华”:从惊叹华美扮相,到琢磨唱腔韵味,再到感悟古今大义,方寸舞台间有世俗百态,一腔一韵中透着人生智慧。

五湖四海的年轻人来到天津,听戏,看城。

戏里有古今,城里有春秋。

漫步津城

古建洋楼汇中西,上演着风云际会

海河两岸承古今,流淌着光阴故事

街头巷尾的烟火气

蕴含着天津人

乐和生活的态度

和乐观、豪爽、热情的性格

这座城市的慢生活是如此从容

像戏曲般不疾不徐、滋味醇厚

值得细细品味

注:天津港保税区政府网站(www.tjftz.gov.cn)所有政务信息均为受权发布。按照《互联网新闻信息服务管理规定》,互联网新闻信息服务提供者转载我区政府网站相关信息时,须注明信息来源,不得歪曲、篡改标题原意及信息内容。